CARIN GRUDDA ÜBER DIE BRONZE

Lingueglietta, Juni 2013

Bronze, das »ewige« Material – für Kaiser und Könige und Fürsten als Monument ins Spiel gebracht – ist auch ein Lächeln auf die Lippen Zauberer, wenn man damit zu spielen beginnt. Gibt es etwas Schöneres als ein Lächeln?

Einmal auf eine Skulptur geklettert, die als seltsamer Weggefährte daher kommt, befindet man sich schon ein Tausendstel Zentimeter über dem Erdboden der Realität.

Plätze, Straßen – oft und hastig durcheilt – nimmt sie noch einer wahr in ihrer selbstverständlichen Vertrautheit?

Kunst ist Störung im besten Sinne, macht sie doch das Übersehene sichtbar. Das Fremde, das Unvertraute als Chance für sich selbst. Ein Außer sich Sein, die kleinen Fluchten, die den Blick und das Herz öffnen können für mehr Raum … . Ein Geschenk für den, der es annehmen mag. Einmal inne halten, selbstvergessen, so wie das im Spiel gelingt und in der Liebe, lässt die Zeit still stehen für einen Augenblick. Damit entkommen wir unserer Endlichkeit.

Ohne Zeit zu sein – für einen Moment auch nur – ist Glück.

VERRÜCKT IST MAN GRÜNDLICH UND MIT FLEISS

Hermann Peter Piwitt

Ein großer Kunstsinniger und Dichter, Walter Höllerer, mir zeitlebens Mentor und Freund, starb in diesen Tagen.

Sein Ideal war das (literarische) Kunstwerk. Er hatte die höchsten Maßstäbe. Aber witterte er jemanden, der was konnte, sagte er nur erst einmal vorsorglich: Das ist ein Verrückter. Carin Grudda ist eine Verrückte. Verrückt ist nicht exzentrisch. Verrückt ist man gründlich und mit Fleiß. Flügellos, auf den Hufen eines Brauereipferds, kommt Pegasus in Bronze daher und schnappt nach Luft, als glaubte er, sich noch einmal wie früher emporschwingen zu können. Schuhe sind in Erz erstarrt wie Artefakte aus der Zeit, als wir noch leichten Herzens dahingingen. Ein Schrein ist da, eine Truhe, auch sie in Bronze. Aber nur ungeöffnet wird sie uns einen Schatz verwahren. Öffne sie! Und sie ist leer.

Und Bretter sind da, Bretter von Transport-Rollstraßen der Gießerei, voller Gips- und Brandspuren. Und von den Farben, Zeichen und Figuren, die Grudda draufgibt, glühen sie noch einmal auf. Von Wind und Wellen und Gebrauch durch Menschen her- und zugerichtet ist, was Grudda vorfindet.

Und eh sie zu den Türresten und Schiffsplanken, Dosen, Kronenkorken objets trouvés sagt, macht sie sich was draus: An einem abgestorbenen Baum hängt ein alter Hut. Und er ist nicht von Beuys.¹ Über fette Hüte sind wir hinaus geradeso wie über eine Art von Konzeptkunst, der das Werkstück nichts gilt und das Gegrübel dazu alles.

Zum »Elepardo« verwandelt sich, auf Gummirollen gestellt und farbig gescheckt, der zertretene Bodenrost eines Tretboots. Auf Leinwand in Farbe wird, nach Hugo Ball, noch einmal ein »Jolifanto« draus. Als »Bellafantin« träumt ein alter Heizungskessel auf Bahnschwellen davon, eine veritable Lokomotive zu sein. Und »Venus«? Blickt treuherzig mit einem Vogelschwingen-Hütchen auf dem Kopf, von ihrem bronzenen Leib aus meerentstiegenem Baumstamm herab, mit zwei Schneckenhäusern als Brüsten und einer Sternenmöse.

Die Welt der objets trouvés zieht ihr Lachweinegesicht. Seht her, sagen die zusammengefundenen Dinge, wir sind nicht mehr aus reinem Wald, aus purem Berg, nicht Marmor und nicht edle Hölzer; das Naturwüchsige wäre allemal bloß noch Rest, Nische. Aber von Farben und Fantasie, von Zeichen und planendem Zufall ermuntert, sind wir wieder. Ovid ist da und grüßt aus seinen »Metamorphosen« herauf: Aus »Lotterhund« und »Custos virginum« mit Feuersalamander-Fell wächst über Jahre der »Zerberus«, aus ersten kleinen Figuren zur großen Bronze. Wächter und Beschützer, der Einlass verwehren kann geradeso wie Kinder Huckepack nehmen.

1600 Kilogramm Ton hat Grudda dazu eigenhändig auf das Gestell aus Eisenstangen und Maschendrahtgitter gebracht, um die Negativform für den Guss vorzubereiten. Hat endlich die Bronze mit dem Bunsenbrenner erhitzt, das Kupfernitrat aufzubringen, um die vorzeitige Oxydation zu erzielen. So wie man’s halt macht. Mit Fleiß.

Warum aber ihre Patina manchesmal blau und nicht grün ist, bleibt ihr Geheimnis.

Kontrastfarben meidet sie. Farben, die sich bis zur Dissonanz nah sind, sind die ihren: Rot, Orange und Pink, Blau, Grasgrün, Türkis und Violett.

Dass der Zauber nicht bricht. Dass aller Tiefsinn versteckt bleibt da, wo sich das Geheimnis am sichersten verwahren lässt: an der Oberfläche.

Zur Not verwahrt es Zerberus.

¹ Der Baum ist die Eiche 115 der 7000 Eichen von Beuys in Kassel zur Dokumenta 1985.

Die Eiche wurde bei einem Autounfall zerstört und durch einen neuen Baum ersetzt. Der versehrte und bereits entsorgte Baum wurde von Grudda mitsamt den Wurzeln in Bronze gegossen.

siehe auch » Briefwechsel Piwitt und Grudda

VON DER SPUR UND DEM SPÜREN

Carin Grudda

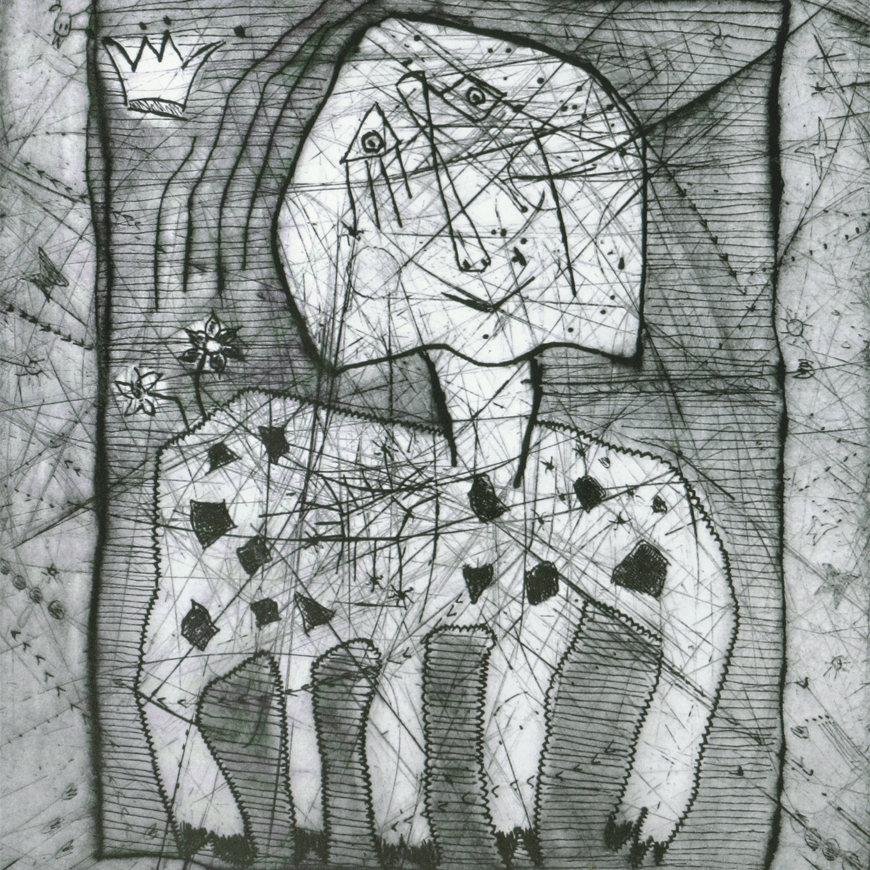

Von wegen Kaltnadel! Heiß wird es mir jedes Mal – ob es eine kleine Platte ist oder ein Zweimeterblech aus Zink. Mit dem Fuß schleife ich sie über den Ort des Geschehens und nehme Abdrücke. Das feine Liniengewirr, das entsteht, ergibt das Netz, in dem ich zapple.

Jetzt fängt die Arbeit an: den Schrunden nachzugraben mit dem Griffel, Linien auszudeuten, sich reinzufräsen in das Blech mit dem ganzen Leib, mit aller Kraft. Die Finger mit Pflaster verklebt, drüber der Handschuh, kündigt am nächsten Tag der Muskelkater – zunächst nur in einem Arm, dann sich langsam den Körper erobernd – die Blasen an, die Schwielen, die nach einer Woche Fronarbeit noch lange die Hände zieren werden.

Körpereinsatz total: der entschlossene Strich. Der hineingehauene Graben. Zitternd läuft er in einer Spitze aus, manches Mal, wenn die Kraft sich ausgeatmet hat. Je tiefer, desto schwärzer die Linie. Je versehrter die Platte, desto aufregender das Ergebnis. Wie ein zerfurchtes Gesicht vom Leben erzählt. Eine verkratzte Seele von Abgründen und dem Trotzdem. Es ist ein Fließgleichgewicht von einem zum anderen.

Die Kaltnadel gleicht einer KörperGeist-Auseinandersetzung mit widerständigem Material auf nahezu unsichtbarem Boden: Die Platte bleibt blank – auch so zerkratzt, wie sie ist – und offenbart sich erst am Ende. Die beim Druck ausblutende Farbe nämlich erzählt nun von der Schlacht auf dem Metall. Von der Zerstörung, die in Poesie mündet. Von der Zerbrechlichkeit zarter Liniengewebe. Von der Mühe, die sich in Leichtigkeit hüllt. Von der Spur und dem Spüren, dem Protokoll einer Situation, einer Arbeitswoche, in die alles fließt. Jedesmal wieder ein Abenteuer.

DIE EULE DER MINERVA BEGINNT IHREN FLUG IN DER DÄMMERUNG

Auszug aus einem Interview mit Carin Grudda von Kerstin Bachtler

aus »Carin Grudda 50 Bronzen 50 Bilder«

»Ich arbeite seit ungefähr drei Jahren (seit 2000) mit Fundstücken. Einige finde ich am Meer: angeschwemmte Brettchen, kleine Holzstücke, Schiffsplanken, rostige Dosen, also alles Material, das schon mal ein Leben gehabt hat und von diesen Spuren berichtet, das gebraucht ist, weggeworfen, versehrt oder eben vergeht. Das hebe ich prüfend auf, manches befinde ich für gut und bewahre es, wegen einer Farbe oder einer verrückten Struktur oder Form. Es ist im Grunde kunstunwürdig. Indem ich es später in Bronze gieße – alte Sohlen, Schuhe, Kronkorken, auch den Sand selbst als Bildträger – halte ich es fest im Zustand seiner Auflösung; durch diese ästhetische Entdeckung bewahre ich es davor, entsorgt, das heißt, auf den Müll geworfen zu werden. Ebenso verhält es sich, wenn ich diese Fundstücke in Bilder einbaue oder dranhänge – als Zeichen immer auch der Bewegung: des Werdens, das in ein Sein übergeht und sich dann wieder auflöst, um in einen weiteren Seinszustand zu führen.

Die Bildträger sind meist ebensolche Fundstücke: mein anderer Ort der Spurensuche ist die Gießerei in der Toskana (heute in Rom), wo ich meine Skulpturen mache – da wird ja sehr viel mit Feuer gearbeitet.

Die ganzen großen Bretter auf der Transport-Rollenstraße, auf die man die Gussformen legt und weiterbearbeitet, etwa ein Keramik-Trennmittel abfackelt und den gesamten Sandguss abwickelt. Diese späteren Bildträger sind versehrt mit Gips-, Sand- und Brandspuren. Und so fängt er also an, der Prozess der Kreativität: indem ich auswähle, welches Material ich nehme.

Denn das habe ich vorher gehortet, sortiert, und wenn ich an ein Bild gehe oder eine Bronze – meist sind es Zyklen – wähle ich das Material und den Bildträger aus, der mir passend erscheint für das jeweilige Thema – das ist der nächste Schritt.

Ich lege mir dann ein oder zwei Bretter hin und fange an, in einen Dialog zu treten. Zu prüfen, zu schmecken. Ich lege ein Hölzchen auf das Brett, ein – weiteres, dann lege ich es wieder anders herum und plötzlich ergibt sich ein Zusammenhang – ich überprüfe, ob das zum Beispiel ein Gesicht sein könnte. Das dauert manches Mal ganz schön lange, einen ganzen Nachmittag, oder sogar einen ganzen Tag.

Indem ich immer mehr Material zusammentrage, entsteht in mir ein Farbklima, ein Aroma, eine spezifische Atmosphäre. Du musst dir vorstellen, du spielst Schach: du unternimmst ganz viele Züge im Kopf, bevor du den ersten auf dem Brett vollziehst. Ich habe im Moment den Herzbuben im Kopf, den ich für eine Ausstellung in einer ambulanten Herzklinik gemacht habe. Da ist der Bildträger: eine alte Holztür. Ich lege ein verbranntes Brett oben drauf, das ein Loch hat, und ich sehe darin ein Auge. Das Brett erscheint plötzlich als Gesicht. Da denke ich: dieses Auge ist so ein leeres Auge – und da ich handgeschmiedete Nägel liebe, haue ich also einen Nagel hinein. Das ist ja schon ganz schön brutal, aber es gibt da eben auch wieder den Film von Dalí und Buñuel ›L’age d’or‹, wo ein Auge zerschnitten wird, und das fällt mir grad so im Moment ein. Von hinten angeflogen wie die Eule der Minerva.«